La major possédait, en particulier, trois tableaux de Pierre Pujet.

Le plus grand était dans la chapelle du St Sacrement. Il représentait le Christ. Les deux autres, dans la chapelle des fonts-baptismaux, avaient pour sujet, l'un le baptême de Clovis et l’autre celui de Constentin.

« Ces tableaux, - dit Grosson - méritent les honneurs de la gravure; il est surprenant qu'aucun des maîtres de l'art n'ait encore rendu ce témoignage d'admiration à ces trois productions de notre illustre compatriote. Ces tableaux méritent d'être connus, tant par l'exactitude du dessin, la noblesse et la sagesse de la composition, que par la distribution, le brillant et l'effet du coloris. Celui de l'autel a surtout le mérite de caractériser la noblesse dans les traits, la majesté et la douceur du Rédempteur de l'univers. »

En 1723, ils sont cédés au Duc d’Orléans, mais à la suite d’un procès intenté par les marguilliers de la cathédrale le Duc les renvoya en 1724. Ils sont par la suite légués au musée de Marseille.

En 1841 une magnifique toile de D. Papety, représentant Ste Philomène arrive à la Major. La toile, occupe tout le fond de la chapelle du même nom. La sainte est vu de face, debout, la tête inclinée, les yeux baissées et les bras en croix.

"Le nom de sainte Philomène est révéré dans l'église catholique par le souvenir de tous les maux, de toutes les afflictions guéries par son intervention puissante ; mais il est, peu connu dans l'histoire, car elle se tait sur cette sainte. Son tombeau nous a révélé qu'elle mourut dans la fleur de sa jeunesse, qu'elle donna sa vie pour la foi pendant la persécution de Dioclétien, et que les fidèles de son temps inhumèrent son corps avec respect, comme celui d'une vierge martyre."

Ci après, quelques extraits d’une lettre explicative de l’auteur du tableau adressée à l’abbé Gautier.

« Bien, qu’un tableau doive être jugé à la simple vue et sans avoir besoin de commentaires, cependant, Monsieur, veuillez me permettre de vous exposer quelles ont été mes intentions.

Le costume que j'ai donné à sainte Philomène n'étant pas celui qu'on lui assigne ordinairement, je me crois obligé de vous en dire le motif et de vous en prouver la fidélité.

Nous n'avons pas d'image authentique de sainte Philomène, et le costume qu'on lui a fait pour sa châsse est uniquement de fantaisie. Il m'a paru ne point convenir à la simplicité des vierges chrétiennes, et surtout ne ressembler aucunement au costume de l'époque. J'ai donc fait plusieurs recherches, et voici ce que j'ai trouvé :

D'abord le costume qu'on retrouve dans les catacombes, dans les lieux où était le tombeau de la sainte, est toujours le même. I1 consiste en une longue robe à deux bandes rouges pendant derrière et devant. J'aurais pu croire que ce costume était adopté uniquement par les chrétiens, mais j'ai été détrompé. Il existe, dans la bibliothèque du Vatican, un manuscrit du IIe siècle : il contient les comédies de Plaute et de Térence ; les acteurs sont aussi représentés avec cette robe à raies rouges, toujours de la même forme. De ces deux exemples, ainsi que de plusieurs autres, j'ai dû conclure que ce vêtement était, le costume civil à l'époque de Dioclétien, et par conséquent pouvait convenir parfaitement à la sainte.

Quant à l'intention de la figure, j'ai préféré choisir un moment qui invitât davantage au recueillement des fidèles, et j'ai représenté sainte Philomène en prières, dans une église de ce temps. Saint Basile, dans son 27e chant a Amphiloque, dit que les premiers chrétiens priaient debout, non seulement comme souvenir de la résurrection de Jésus-Christ, mais encore pour montrer leur état d’attente du siècle à venir. En effet, dans tous les monuments chrétiens conservés au Vatican, dans le corridor de Bramante, on voit une femme priant les mains levées , avec ces mots : Orantes. C'était le symbole de la prière.

J'ai fait aussi quelques remarques sur les anciennes églises. Elles m'ont amené à penser que, dans les persécutions, les chrétiens s'assemblaient et priaient chez le plus riche d'entre eux. Les maisons des anciens étaient précédées d'une cour entourée de portiques, nommée Atrium. Ces portiques étaient couverts. Ils existent encore à Pompéï. Il est probable que c'était là que s'assemblaient les chrétiens, car le nom d'ecclesia, qui se trouve dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, ne signifie que choix, assemblée. D'autre part, nous voyons qu'il existait des endroits consacrés, nommés oratorium ou oraculum ; par cette dénomination, on entendait un lieu ou chambre, isolé ou attenant à une maison, où on ne célébrait pas le sacrifice, où on n'administrait pas les sacrernens, mais seulement on priait, on chantait les psaumes... In oratorio prœter orandi el psallendi cultum penitus nihil agatur, ut nomini huic opéra jugiter impensa concordent. Et ailleurs, lettre 3 In oratorio nemo aliquid agal. nisi id ad quod est factum, indè et nomen accepit.

Je trouve encore un exemple de ces portiques où l'on priait, dans saint Paulin, évêque de Nola :

Redeamus in atria, conspice rursùm

Impositas longis duplicato tegmine cellas

Porticibus.

(Natalis, 9.)

Il paraît d'ailleurs que ces lieux de réunion étaient très-simples, témoin Origène dans son livre contre Celsus. . . . Cur nullas aras habent, templa nulla , nulla nota simulacra, liv. 7.

J'ai donc représenté la sainte dans un de ces portiques qui entouraient l’atrium ; je l'ai mise dans la nef de gauche où étaient les femmes ; à côté d'elle est un rideau rouge qu'on tendait entre les colonnes pour empêcher les deux sexes de se voir, témoin l'histoire de saint Jean-Chrisostôme sur cet enfant qui eût la main séchée pour avoir soulevé le rideau.

Derrière elle, au fond, est un bénitier ; l'usage en est très ancien dans le christianisme, comme !e prouve cette inscription qu'on voit sur un bénitier existant dans la basilique de Saint-Paul, et qui a été restauré par saint Léon Ier. Elle porte ces mots :

Nuda lavât carnis maculas, sed crimina purgat,

Purificat que animas, mundior amne fides.

Quisque suis meritis veneranda sacraria Pauli

Ingrederis, supplex, ablue fonte manus.

L'illustre écrivain Macnachi dit positivement qu'on ne doit pas confondre ces réservoirs d'eau bénite avec les fonts baptismaux qui étaient toujours en dehors de l'église.

Je vous ai parlé, Monsieur, de la partie historique de mon tableau ; quant à la partie artistique, je m'en remets entièrement à ceux qui peuvent en juger. »

Nous ignorons l’origine des autres tableaux présents dans la cathédrale de la Major.

Le chœur et la coupole étaient recouverts de peinture, terminées en 1849.

Le plus grand était dans la chapelle du St Sacrement. Il représentait le Christ. Les deux autres, dans la chapelle des fonts-baptismaux, avaient pour sujet, l'un le baptême de Clovis et l’autre celui de Constentin.

« Ces tableaux, - dit Grosson - méritent les honneurs de la gravure; il est surprenant qu'aucun des maîtres de l'art n'ait encore rendu ce témoignage d'admiration à ces trois productions de notre illustre compatriote. Ces tableaux méritent d'être connus, tant par l'exactitude du dessin, la noblesse et la sagesse de la composition, que par la distribution, le brillant et l'effet du coloris. Celui de l'autel a surtout le mérite de caractériser la noblesse dans les traits, la majesté et la douceur du Rédempteur de l'univers. »

En 1723, ils sont cédés au Duc d’Orléans, mais à la suite d’un procès intenté par les marguilliers de la cathédrale le Duc les renvoya en 1724. Ils sont par la suite légués au musée de Marseille.

En 1841 une magnifique toile de D. Papety, représentant Ste Philomène arrive à la Major. La toile, occupe tout le fond de la chapelle du même nom. La sainte est vu de face, debout, la tête inclinée, les yeux baissées et les bras en croix.

"Le nom de sainte Philomène est révéré dans l'église catholique par le souvenir de tous les maux, de toutes les afflictions guéries par son intervention puissante ; mais il est, peu connu dans l'histoire, car elle se tait sur cette sainte. Son tombeau nous a révélé qu'elle mourut dans la fleur de sa jeunesse, qu'elle donna sa vie pour la foi pendant la persécution de Dioclétien, et que les fidèles de son temps inhumèrent son corps avec respect, comme celui d'une vierge martyre."

Ci après, quelques extraits d’une lettre explicative de l’auteur du tableau adressée à l’abbé Gautier.

« Bien, qu’un tableau doive être jugé à la simple vue et sans avoir besoin de commentaires, cependant, Monsieur, veuillez me permettre de vous exposer quelles ont été mes intentions.

Le costume que j'ai donné à sainte Philomène n'étant pas celui qu'on lui assigne ordinairement, je me crois obligé de vous en dire le motif et de vous en prouver la fidélité.

Nous n'avons pas d'image authentique de sainte Philomène, et le costume qu'on lui a fait pour sa châsse est uniquement de fantaisie. Il m'a paru ne point convenir à la simplicité des vierges chrétiennes, et surtout ne ressembler aucunement au costume de l'époque. J'ai donc fait plusieurs recherches, et voici ce que j'ai trouvé :

D'abord le costume qu'on retrouve dans les catacombes, dans les lieux où était le tombeau de la sainte, est toujours le même. I1 consiste en une longue robe à deux bandes rouges pendant derrière et devant. J'aurais pu croire que ce costume était adopté uniquement par les chrétiens, mais j'ai été détrompé. Il existe, dans la bibliothèque du Vatican, un manuscrit du IIe siècle : il contient les comédies de Plaute et de Térence ; les acteurs sont aussi représentés avec cette robe à raies rouges, toujours de la même forme. De ces deux exemples, ainsi que de plusieurs autres, j'ai dû conclure que ce vêtement était, le costume civil à l'époque de Dioclétien, et par conséquent pouvait convenir parfaitement à la sainte.

Quant à l'intention de la figure, j'ai préféré choisir un moment qui invitât davantage au recueillement des fidèles, et j'ai représenté sainte Philomène en prières, dans une église de ce temps. Saint Basile, dans son 27e chant a Amphiloque, dit que les premiers chrétiens priaient debout, non seulement comme souvenir de la résurrection de Jésus-Christ, mais encore pour montrer leur état d’attente du siècle à venir. En effet, dans tous les monuments chrétiens conservés au Vatican, dans le corridor de Bramante, on voit une femme priant les mains levées , avec ces mots : Orantes. C'était le symbole de la prière.

J'ai fait aussi quelques remarques sur les anciennes églises. Elles m'ont amené à penser que, dans les persécutions, les chrétiens s'assemblaient et priaient chez le plus riche d'entre eux. Les maisons des anciens étaient précédées d'une cour entourée de portiques, nommée Atrium. Ces portiques étaient couverts. Ils existent encore à Pompéï. Il est probable que c'était là que s'assemblaient les chrétiens, car le nom d'ecclesia, qui se trouve dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, ne signifie que choix, assemblée. D'autre part, nous voyons qu'il existait des endroits consacrés, nommés oratorium ou oraculum ; par cette dénomination, on entendait un lieu ou chambre, isolé ou attenant à une maison, où on ne célébrait pas le sacrifice, où on n'administrait pas les sacrernens, mais seulement on priait, on chantait les psaumes... In oratorio prœter orandi el psallendi cultum penitus nihil agatur, ut nomini huic opéra jugiter impensa concordent. Et ailleurs, lettre 3 In oratorio nemo aliquid agal. nisi id ad quod est factum, indè et nomen accepit.

Je trouve encore un exemple de ces portiques où l'on priait, dans saint Paulin, évêque de Nola :

Redeamus in atria, conspice rursùm

Impositas longis duplicato tegmine cellas

Porticibus.

(Natalis, 9.)

Il paraît d'ailleurs que ces lieux de réunion étaient très-simples, témoin Origène dans son livre contre Celsus. . . . Cur nullas aras habent, templa nulla , nulla nota simulacra, liv. 7.

J'ai donc représenté la sainte dans un de ces portiques qui entouraient l’atrium ; je l'ai mise dans la nef de gauche où étaient les femmes ; à côté d'elle est un rideau rouge qu'on tendait entre les colonnes pour empêcher les deux sexes de se voir, témoin l'histoire de saint Jean-Chrisostôme sur cet enfant qui eût la main séchée pour avoir soulevé le rideau.

Derrière elle, au fond, est un bénitier ; l'usage en est très ancien dans le christianisme, comme !e prouve cette inscription qu'on voit sur un bénitier existant dans la basilique de Saint-Paul, et qui a été restauré par saint Léon Ier. Elle porte ces mots :

Nuda lavât carnis maculas, sed crimina purgat,

Purificat que animas, mundior amne fides.

Quisque suis meritis veneranda sacraria Pauli

Ingrederis, supplex, ablue fonte manus.

L'illustre écrivain Macnachi dit positivement qu'on ne doit pas confondre ces réservoirs d'eau bénite avec les fonts baptismaux qui étaient toujours en dehors de l'église.

Je vous ai parlé, Monsieur, de la partie historique de mon tableau ; quant à la partie artistique, je m'en remets entièrement à ceux qui peuvent en juger. »

Nous ignorons l’origine des autres tableaux présents dans la cathédrale de la Major.

Le chœur et la coupole étaient recouverts de peinture, terminées en 1849.

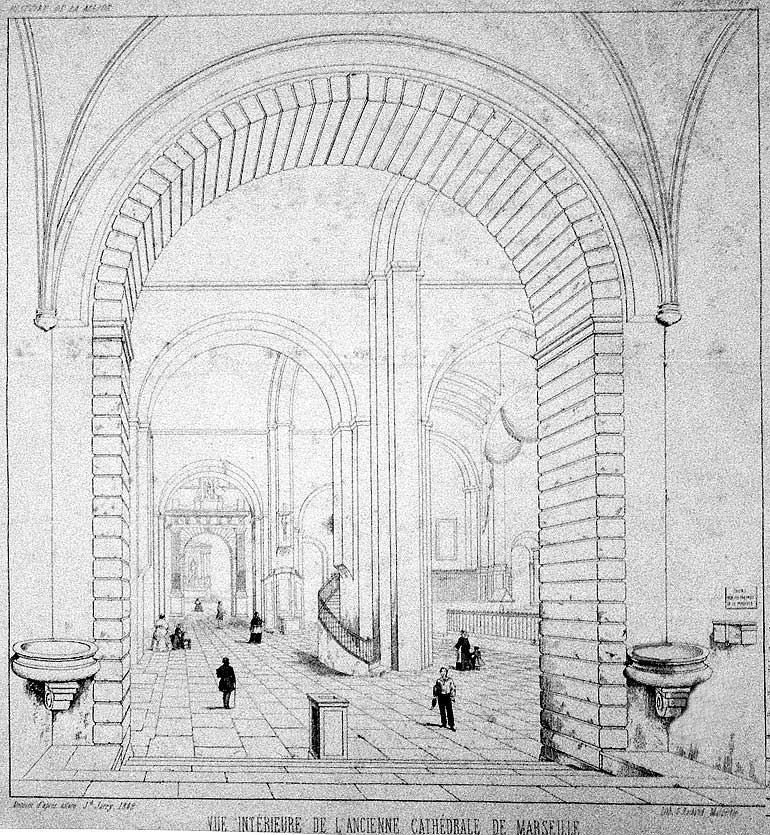

Ce dessin a été fait depuis l'entrée du portail. On voit au premier plan les "escaliers de pierres froides" qui permettaient de descendre dans l'église. Tout au fond on aperçoit la chapelle de Vierge et son autel. A droite, le choeur de l'église. Sur la gauche, non visible sur le dessin existait une autre travée avec les fonts-baptismaux et les orgues.