Le plan général de la nouvelle église est, nécessairement, un rectangle. Cette nouvelle Major se compose d’une nef, et de deux collatéraux, voûtés en berceaux. L’église n’a pas de transept. Dans la partie centrale on observe l’arc de triomphe composé de quatre arceaux à plein cintre, surmonté par une coupole ovoïde. Celle-ci est percée de deux fenêtres l’une donnant au midi, l’autre au nord. Elle repose sur quatre pendentifs sur lesquels sont sculptés les quatre évangélistes : le lion, le bœuf, l’aigle et la tête d’ange.

Il existe, un jubé dans la cathédrale (construction séparant le chœur de la nef, et surmonté d’une tribune). Ce mot provient de ce que le diacre qui y monte pour chanter ou réciter l’évangile ou l’épitre demande au célébrant « Jube domine, benedicere » On y annonçe l’élection des prélats et l’on y publie les excommunications. Ce jubé occupe toute la largeur de l’église, au niveau de la sacristie curiale. Sa hauteur est telle, que dans l’une des arcades qui le soutient, on y a plaçé le cercueil de J-B Gaut (évêque) « en le fermant avec une bonne grille de fer, à travers laquelle les pèlerins passaient les médailles et les chapelets qu’ils désiraient faire toucher ». Les premier Jubés sont apparu au XIVe siècle. Celui de Marseille n’est donc pas contemporain de l’érection de la Major. Il fut sans doute démoli vers la fin du XVIIe siècle, peu de temps après le décès de JB Gaut.

Selon C Bousquet, et sur un registre de Mgr E De Mazenod, la coupole est fermée à sa base en 1480, par une voûte en maçonnerie. C’est en 1704 qu’elle est de nouveau dégagée.

Le chevet de la Major se compose, initialement, de trois absides en cul de four. Celle du centre forme le fond de la grande nef. Elle mesure environ 9m de diamètre. Les deux autres, beaucoup plus petites, sont construites à l’arrière des deux collatéraux.

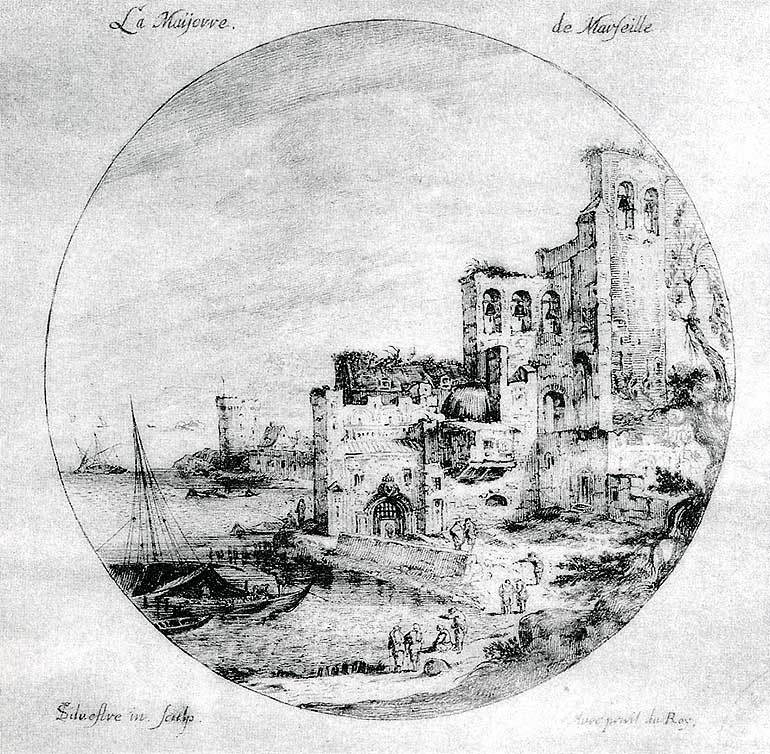

La vieille Major est flanquée, sur sa partie Est, de deux tours carrées, l’une au Sud et l’autre au Nord. Celle du Sud est la tour de l’Evêché. Elle accueille le clocher avec deux cloches. Celles-ci sont présentes, sur la gravure de Sylvestre au XVIIe siècle. L’autre tour, qui existe encore en 1627 a servi de prison à l’évêché. C Bousquet relate la curieuse histoire : " En 1627, deux prêtres et un religieux, ermite à Ste Marguerite, étaient détenus dans cette tour ; une nuit, trois hommes déguisés en pécheurs et armés, vinrent les faire évader. Pour accomplir leur dessin, ils pratiquèrent une ouverture à la tour, du côté de la chapelle des pénitents de saint Lazare. Etant parvenus au clocher, les prisonniers, à l’aide de cordes fixées aux cloches, prirent la fuite avec leurs mystérieux libérateurs, excepté l’ermite, Frère Charles Ebouf, qui, ayant fait une chute, se cassa le bras, et se rendit aussitôt à l’évêché pour raconter à Mgr De Loménie ce qui venait de se passer ». Les prisonniers ont été libérés par des ecclésiastiques (frère J Audibert ; A Vidal, prêtre à Mazargues ; G Rabasse, autre prêtre). "

La gravure de Sylvestre nous montre encore trois autres cloches. L’histoire n’a retenu que le nom de quatre : le gros Lazare, Marthe, le Chapitre, et le Sauveur. On y aperçoit une Major qui est fortifiée. C’est loin d’être une exception. Une majorité d’églises romanes l’ont été. Il est très possible que Pons II, ayant en mémoire les multiples attaques des Sarrasins, ait fait fortifier l’enceinte de notre Major. Du reste, en 1524, lors du siège de Marseille par le connétable Bourbon, le clocher reçoit des pièces d’artillerie, comme les autres lieux élevés de Marseille.

La Major est ceinturée de nombreuses chapelles. Elles ne sont pas contemporaines de la cathédrale. Nous y consacrons une page particulière.

Nous n’avons aucune description de la porte d’entrée datant de 1073. La major possède trois nefs, mais C Bousquet pense qu’il ne devait y avoir qu’un seul portail. La façade devait être en marbre et ornée de sculptures, conformément à ce qu’il se faisait dans ce type de construction, à cette même époque, dans la France du sud. C'est en effet ce que laisse à penser le sceau ci dessous, celui du chanoine ouvrier du chapitre, appendu à un acte de 1220, montrant une cathédrale toute simple : un portail à deux vantaux (il est difficile d'affirmer s'il est en marbre) et tympan, une niche de chaque côté correspondant aux deux collatéraux ; chaque niche semble porter une statue ; l'ensemble très sobre est surmonté de deux croix grecques tandis qu'au centre apparait le dôme surmonté lui aussi de la croix grecque. Il n'est pas concevable que ce sceau ne représente pas la vieille Major. L'inscription circulaire suivante est lisible : S.A.D FORCALCARIO.OPIIS:MASSIL+ (sceau du chargé des travaux de Marseille).

Par la suite, nous l’avons vu, deux travées sont supprimées et il faut construire un nouveau portail (toujours à l’ouest), ou plutôt une porte, juste au dessous des orgues, telle qu’on peut la voir jusqu’en 1854. Car un autre portail est ouvert dans la façade sud. Ruffi dit que l’évêque Paul de Sade fit réparer « la voûte du chœur et la porte méridionale de l’église cathédrale ». Il ajoute encore : « Au siècle de 1400, Paul de Sade la fit embellir de la façon qu’elle était il n’y a guère de temps, avec une belle pierre de jaspe, qui fut ôtée par la communauté pour en faire présent au cardinal de Richelieu, qui l’avait demandée. » le portail méridional a été de nouveau transformé plus tard entre 1646 et 1668, sans avoir de date précise. Et c’est dans cet état qu’il apparaissait en 1850.

Le sceau du chanoine de 1220 : la vieille Major

Gravure de Ismaël Silvestre. 1650-1660. Reproduction par Henry Espérandieu à partir d'une eau forte communiquée par M. Segond Cresp.

La Major fait penser à un château abandonné. Le dessin est caricatural. Le portail d'entrée se situe proche du rivage. Il n'est pas à la bonne hauteur (9 m ). Il y a cinq cloches représentées, dont deux dans la tour de l'évêché. Le portail tel qu'il apparait ici est celui que Paul de Sade fit embellir. Sur le dessin présenté dans la page "révolution" il a été changé.

Détail d'un tableau de Joseph Vernet 1754, musée du Louvre.

Derrière la tour du fanal, sur la gauche, la vieille Major apparait, dans un état qui semble beaucoup plus réaliste.

A droite, la tour de l'évêché, très haute, dont deux lucarnes sont tout juste apparentes. Elle est précédée par le clocher qui laisse voir trois lucarnes. En avant, le mur sud de l'édifice avec, on le distingue à peine, le portail d'entrée qui parait différent de la gravure ci-dessus. Au premier plan, les bâtiments de service. Ceux-ci viennent jusqu'aux remparts, et donc au bord de l'eau. A cette époque, la Major avait perdu deux de ses travées, sur la partie gauche. Ce qui laisserait penser qu'on les avait démolies car la mer gagnait du terrain sur les terres, et l'entrée par le côté ouest, devenait dangereuse. Au début de l'ère chrétienne, le rivage était beaucoup plus loin, en avant.

Derrière la cathédrale, le bâtiment qui apparait est la Vieille Charité.